- 关于我们

- 一站式服务

- 技术平台

临床研究

临床中心实验室

临床样本病理学检测

蛋白水平检测分析

免疫学细胞表现分型分析

药物毒性检测-CRS

TMB / 免疫微环境检测

血液疾病分型检测,类型鉴定

MRD(Minimal Residual Disease)

CART/TCRT/ADC/mAb/BisAb/

临床前研究

肿瘤疾病研究平台

小分子耐药模型

原位及转移模型

肿瘤模型 | 人源化小鼠

炎症&自身免疫疾病研究平台

脓毒症、多发性硬化症模型

炎症性肠病模型

系统性红斑狼疮、肾病模型

腹泻模型精神与神经系统:疾病研究平台

阿尔茨海默症、帕金森庄模型

疼瘾、抑郁证模型

精神分裂症、脑卒中、高血压模型

代谢疾病研究平台

肝纤维化、酒精性肝炎模型

非酒精性脂肪性肝炎(NASH)模型

急性肝损伤、肥胖模型

关节和骨疾病研究平台

关节炎、痛风,性关节炎、骨质疏松症模型

类冈湿关节炎模型

呼吸系统疾病研究平台

慢性组塞性肺病(COPD)模型

急性肺损伤模型

哮喘、肺纤维化模型

肺炎链球菌、肺支原体感染模型

肺铜绿盛染、肺曲霉感染模型

心血管系统疾病研究平台

高血压、高血脂模型

衰老、动脉粥样通化、缺血性脑损伤模型

皮肤系统疾病研究平台

银屑病、系统性硬化症模型

雄秃、斑秃模型

特应性皮炎、痤疮模型

医疗器械评价研究平台

全身毒性试验/急性、亚急性、亚慢性和慢性毒性试验

生物相容性评估

医美产品医疗器械有效性,安全性评估

药代动力学、安评

体内DMPK研究、体内DMPK研究

急毒,长毒,一般毒理

安全毒理、免疫原性评价

免疫毒性评价、非GLP毒理

- 加入我们

- 联系我们

news

IND申报药理毒理所需试验清单

01 前言

药物研发进程中,非临床药理毒理评价是评估候选化合物安全性的基石,为首次人体试验(FIH)提供至关重要的科学依据。该评价体系需遵循《药物非临床研究质量管理规范》(GLP),其核心在于系统揭示药物的吸收、分布、代谢、排泄(ADME)特性及潜在毒性风险。不同类型药物的研究策略虽有差异,但核心评价框架保持一致。

临床前药理毒理评价有哪些内容?

• 《药物非临床研究质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第34号) 指出非临床安全性评价研究,指为评价药物安全性,在实验室条件下用实验系统进行的试验,包括:安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌性试验、局部毒性试验、免疫原性试验、依赖性试验、毒代动力学试验以及与评价药物安全性有关的其他试验。

单次给药毒性试验(急性毒性)

目的:明确单次或24小时内多次给药后产生的急性毒性反应特征及其可逆性,识别主要毒性靶器官。

意义:为重复给药毒性试验的剂量设计、临床起始剂量选择及急性中毒风险评估提供关键参考。

实验设计:需采用两种相关动物种属(特定情况如部分中药可用一种)、两种性别、健康成年动物。剂量设计方法多样(如最大耐受量法、固定剂量法、上下法等)。观察期通常不少于14天,密切监测临床症状、死亡、体重变化,终末进行大体解剖和组织病理学检查。

结果分析与评价:反应(时间、程度),剂量-反应关系,初步判断靶器官MFD、MTD、LD50。

《药物单次给药毒性研究技术指导原则》,CDE,NMPA,2014年.

重复给药毒性试验(长期毒性)

目的:全面描述动物长期重复暴露于受试物后的毒性反应谱,确定毒性靶器官、剂量依赖性和时间进程。

意义:预测临床不良反应、毒性靶器官、未观察到有害作用水平(NOAEL)、推测FIH和安全剂量范围。

实验设计:要求两种相关种属、两种性别动物。设置低(通常接近或略高于预期有效暴露量)、中、高(应能诱导明显毒性反应)剂量组及溶剂对照组。给药频率通常每日一次,试验周期需覆盖并支持拟开展临床研究的期限。监测指标全面,包括行为学、摄食量、体重、眼科、体温、心电图(ECG)、临床病理学(血液学、血生化、尿液分析)及详尽的组织病理学检查。

结果分析与评价:正确理解数据意义(均值/个体),正确判断毒性(剂量-反应关系/组内/性别差异);动物与人毒性反应差异;综合评价(药学、药效、药代、其他毒理学结果)。

《药物重复给药毒性研究技术指导原则》,CDE,NMPA,2014年.

遗传毒性试验

目的:检测DNA损伤及其损伤的固定,评估潜在的致突变和致癌风险。

适用范围:中药、天然药物、化学药物。

实验设计:通常采用以下组合之一:

标准组合试验(一):细菌回复突变试验(Ames试验) + 体外哺乳动物细胞遗传损伤试验(如染色体畸变试验、微核试验) + 一项体内遗传毒性试验(通常为啮齿类骨髓微核试验);

标准组合试验(二):Ames试验 + 两项使用不同组织的体内遗传毒性试验(如骨髓微核试验 + 肝脏彗星试验。

结果分析与评价:综合判断受试物是否具有遗传毒性潜力。

《S2(R1):人用药物遗传毒性试验和结果分析指导原则》,CDE,NMPA,2019年.

生殖毒性

目的:预测其药物可能产生的对生殖细胞、受孕、妊娠、分娩、哺乳等亲代生殖机能的不良影响,以及对子代胚胎-胎儿发育、出生后发育的不良影响。

意义:是药物非临床安全性评价的重要内容,是药物进入临床研究及上市的重要环节,对临床用药人群(尤其是育龄人群)的风险管理至关重要。

适用范围:所有药物,包括生物制品、用于传染性疾病的疫苗等。

不适用于:细胞治疗、基因治疗和组织工程产品。

试验安排:S5(R3)、ICH M3、ICH S6和ICH S9

评估范畴:完整生命周期(交配受孕、着床、硬腭闭合、妊娠结束、离乳、性成熟);Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段。毒代动力学(TK):妊娠动物、胚胎或胎仔、乳汁。

安全药理学

目的:识别药物在治疗剂量及以上范围内,对生理功能(特别是生命体征相关系统)产生的非预期药效学作用(不良反应)。

适用范围:所有药物,包括生物制品。

评价系统:重点关注中枢神经系统(FOB)、心血管系统(清醒动物血压、心率、ECG,体外hERG)和呼吸系统(频率、潮气量等)的功能评价

实验设计:通常在清醒动物上进行,单次给药,剂量需涵盖并超出治疗剂量范围以达到充分暴露。根据核心组合结果或化合物特性,可能需进行追加或补充试验(如对泌尿、胃肠系统的影响)。

《S7A:人用药品安全药理学试验指导原则》,CDE,NMPA,2019年.

致癌性试验

目的:识别受试物在动物中的潜在致癌性,并评估其对人体的相关风险。

实施情况:通常基于长期用药(≥6个月或频繁间歇性长期使用)、特定担忧因素(如阳性遗传毒性结果、明确免疫抑制或激素活性、特定患者人群、高全身暴露、结构警示、光致癌潜力等)进行评估。

危险因素:免疫抑制作用、激素活性

试验系统:大鼠首选,致癌模型动物,通常需第二种啮齿类(小鼠)。

潜在致癌性评价:评估肿瘤发生率、类型、潜伏期、剂量-反应关系,并与人体药代动力学特征进行关联性分析,判断人体风险。

《S1A:药物致癌性试验必要性指导原则》,《S1B:药物致癌性试验》 CDE,NMPA,2019年.

局部毒性试验

目的:评估非口服给药途径(如注射、皮肤、粘膜、眼、吸入等)对用药局部组织产生的刺激性、腐蚀性、过敏性反应,以及对全身产生的过敏性、溶血性等不良反应。

关键内容:局部刺激性/过敏性试验、全身过敏性试验、溶血性试验。

关键产出:明确给药途径相关的局部和全身安全性风险。

《药物刺激性、过敏性和溶血性研究技术指导原则》,CDE,NMPA,2014年.

免疫原性试验

目的:评估治疗性蛋白、多肽及其衍生物(如抗体偶联药物ADC)诱发抗药抗体(ADA)的能力及其潜在后果(如中和活性、过敏反应、影响药效/清除)。

表现形式:中和药物活性,交叉免疫反应,过敏反应,细胞因子释放综合征。

研究内容:聚焦在抗药抗体的检测和表征,发生率、滴度、存续时间和中和能力。

检测策略:多层级分析(筛选,确证,滴度,中和活性)

分析方法:直接法、桥联法、均相结合法

《药物免疫原性研究技术指导原则》,CDE,NMPA,2021年.

依赖性试验

目的:评估药物产生精神依赖(渴求)和躯体依赖(戒断症状)的潜力,警示潜在滥用倾向。

适用范围:主要针对作用于中枢神经系统(CNS)的药物。

评估策略:早期评估(结构分析、靶点预测、PK特性)结合依赖性行为学试验(药物辨别、自身给药、戒断评价),常用大鼠模型。

依赖性潜力早期评估:化学结构、相关靶点、可通过血脑屏障

早期评估试验:受体-配体结合试验、药代动力学、药理和毒理学

试验系统:常用大鼠、两种性别;最高治疗剂量Cmax;阳性和阴性对照;Tmax时检测行为学

《药物非临床依赖性研究技术指导原则 》,CDE,NMPA,2022年.

毒代动力学

目的:在毒性试验中同步测定受试物在动物体内的全身暴露水平(AUC, Cmax等)及其持续时间,建立暴露量与毒性效应的关系。

意义:解释毒性反应、支持种属选择合理性、优化给药方案、量化靶器官暴露、桥接动物与人体安全性(为FIH剂量选择提供依据)、指导临床安全监测。

实施:通常伴随毒性试验,暴露量评估、毒代动力学参数(AUC0-T、Cmax、C(time) )、给药方案按长毒、样本采集、分析方法、数据统计与评价、报告(自身评价/毒性反应解释)。

《药物毒代动力学研究技术指导原则》,CDE,NMPA,2014年.

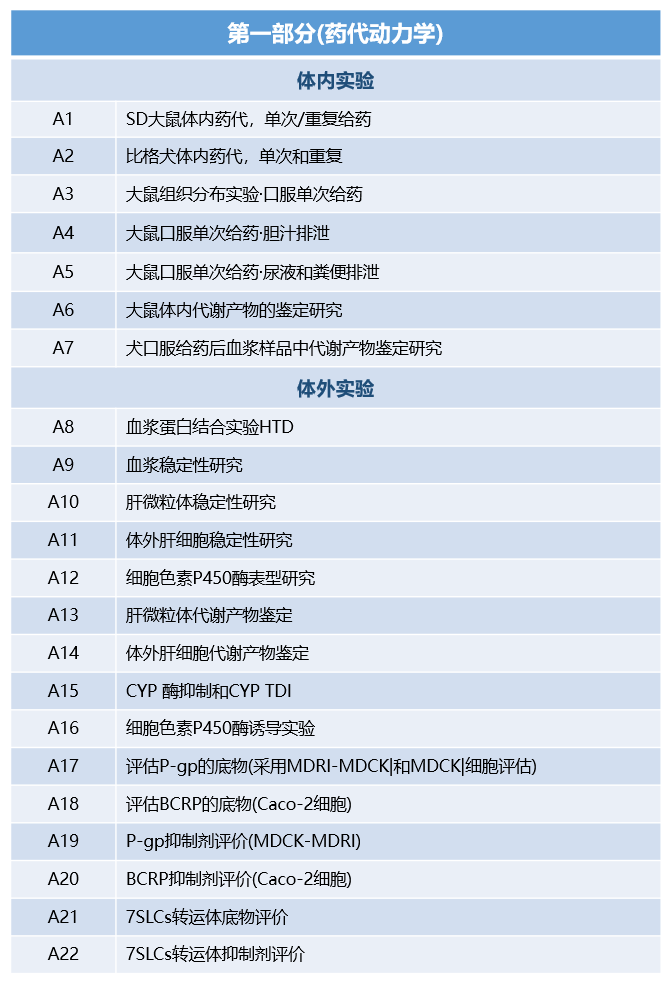

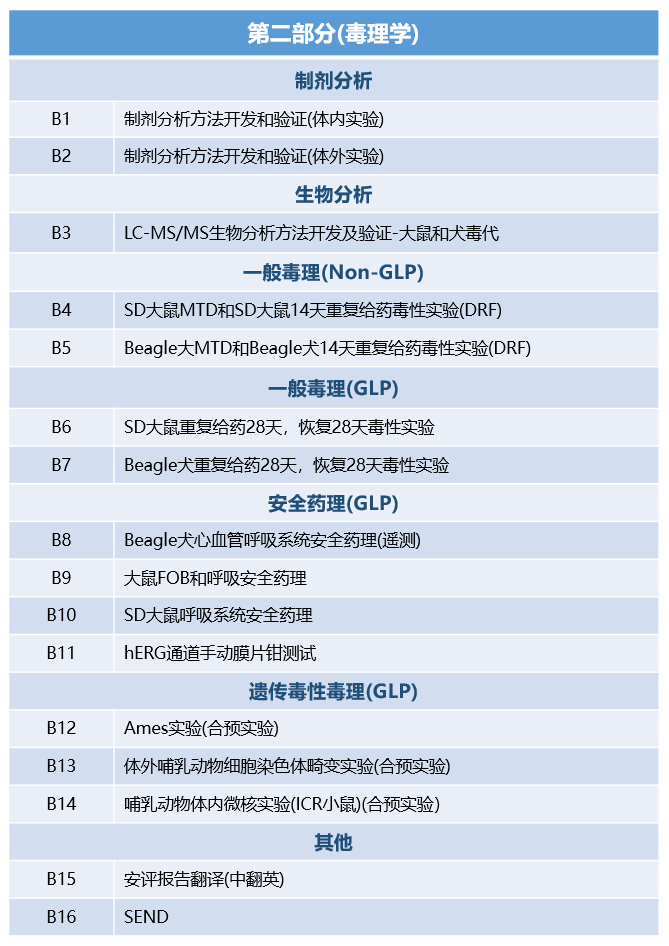

支持IND申报所需的试验

支持IND申报的关键非临床研究概览

为成功提交IND申请,需整合并提供以下关键非临床研究数据:

• 药理学:体内外主要药效学(作用机制验证、概念验证POC)。

• 分析学:经过验证的药物制剂分析方法和生物样品分析方法。

• 药代动力学:全面的体内ADME研究及体外代谢/相互作用研究。

• 毒理学(安全性评价核心):

- 安全药理学(核心组合:CNS、心血管、呼吸系统)。

- 一般毒性试验:剂量范围探索试验(DRF)及符合GLP规范的单次和重复给药毒性试验(试验期限不短于拟开展的临床研究给药期)。

- 遗传毒性试验(标准核心组合)。

- 根据药物特性和临床计划,可能需要的其他试验(生殖毒性早期试验、局部耐受性、免疫原性、依赖性潜力初步评估等)。

• 制剂安全性:根据给药途径和制剂类型,完成相应的局部耐受性/刺激性/过敏性等试验。

总结

非临床药理毒理评价是一个系统、严谨且高度法规化的过程。通过精心设计和执行上述关键研究,旨在全面阐明候选药物的安全性特征,识别潜在风险点(毒性靶器官、安全范围、特殊毒性如遗传、生殖、致癌、依赖风险等),并利用毒代动力学数据建立动物与人体暴露关联,为首次人体临床试验的安全启动奠定坚实的科学基础,最终保障受试者安全。各项研究的具体实施需严格遵循国内外相关技术指导原则的要求。

试验清单

上海派思维新生物医药科技有限公司

办公地址:上海市浦东新区华夏东路333号临丰科创园5幢

人力资源 邮箱:HR@novopathway.com 电话:021-5838 0356

BD商务 邮箱:BD@novopathway.com 电话:021-5838 0618-501